서강대 명예교수 김열규 교수님의 이소영작가의 작품을 보면서 쓴 글.

인간은 얼굴이다. 사람은 얼굴이다.

사람을 말하고 인간을 일러줄 모든 일, 온갖 짓, 벼라 별모양의 으뜸, 그것이야말로 얼굴이다.

안면(顔面), 안형(顔形), 안색(顔色), 안모(顔貌), 안용(顔容)

사람에게서 그것들은 말보다 앞선다. 심지어 감정보다, 정서보다도 앞선다. 커뮤니케이션의 또 커뮤니케이션이고 대화보다 더한 대화다. 아니 인간적인 표현의 또 표현이다.

용모(容貌), 용색(容色), 용안(容顔), 용상(溶相)

이들은 인간적인 표정의 표정이다. 사람이 그 본색을 또는 그 속내를 드러내는 시작이고 끝이다. 말은 그 보조에 불과하고 몸짓도 행동도 이차적인 도우미에 지나지 않는다.

그러기에 얼굴은 인간의 모든 것이다. 그 존재성도 그 개성도 필경 얼굴을 넘어나지 못한다.사유며 사고며 사색 그리고 사상도 얼굴을 몰라라 할 수 없다.

얼굴, 안면, 용모

이들은 인간의 전부다. 알파요 오메가다. 마음 곧으면 얼굴 반듯하게 드는 게 사람이다. 부끄러우면 얼굴 붉히는 게 인간이다. 외로우면 그늘이 끼고 신명 나면 얼굴은 화경(火鏡)이 된다.

얼굴은 인간의 만화경(萬華鏡)이고 사람의 만상(萬象)이다.

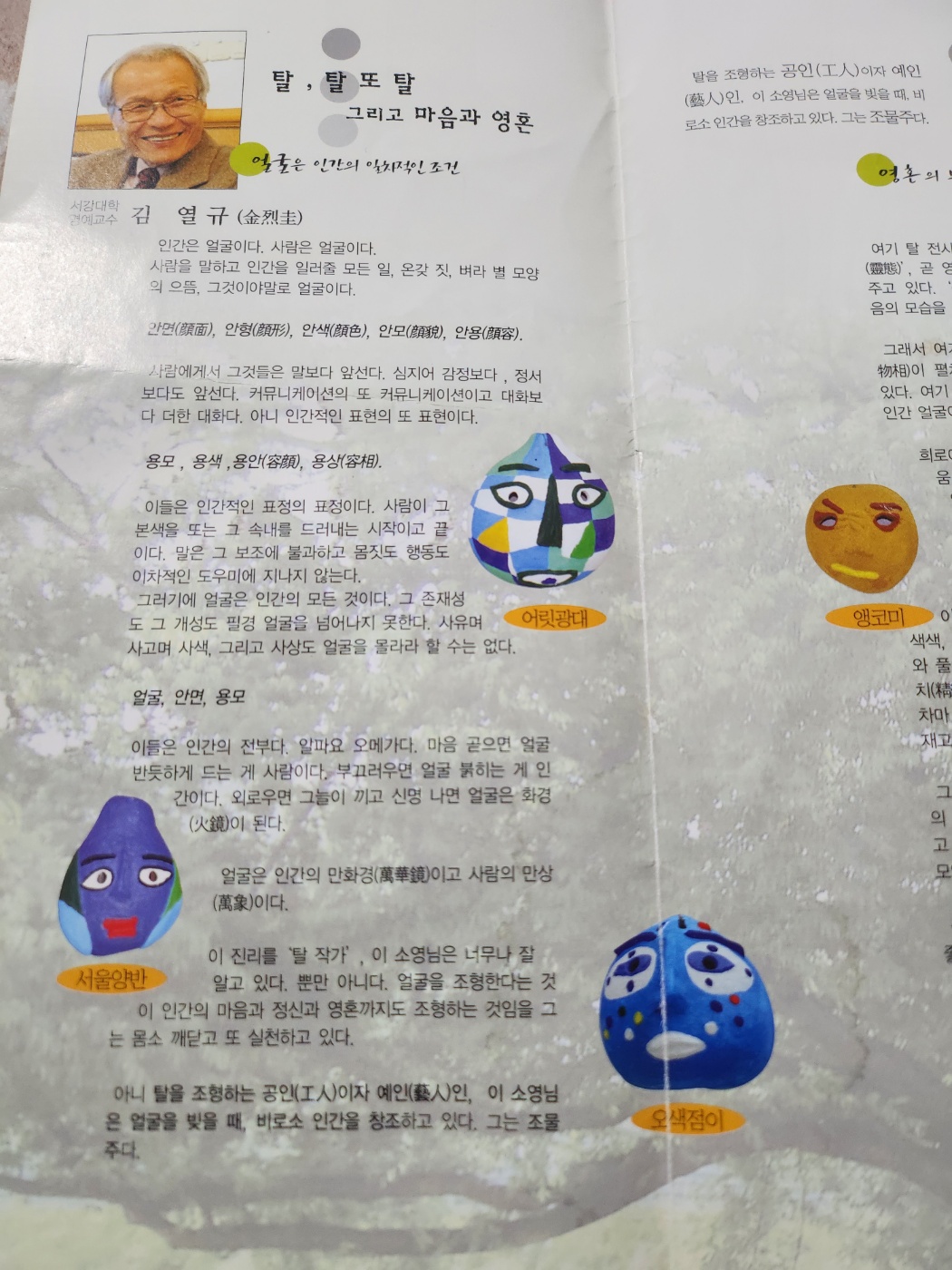

이 진리를 ‘탈작가’ 이 소영님은 너무도 잘 알고 있다 뿐만 아니다 얼굴을 조형한다는 것이 인간의 마음과 정신과 영혼까지도 조형하는 것임을 그는 몸소 깨닫고 또 실천하고 있다.

아니 탈을 조형하는 공인(工人)이자 예인(藝人)인 이소영님은 얼굴을 빚을 때, 비로서 인간 창조하고 있다. 그는 조물주다.

여기 탈 전시회는 그래서 ‘영태(靈態)’ 곧 영혼의 맵시를 보여주고 있다. ‘심모(心貌)’ 곧 마음의 모습을 드러내 보인다.

그래서 여기 바로 얼굴의 만물상(萬物相)이 펼쳐져 있다. 인간 얼굴의 엑스포가 벌어져 있다. 여기 인상(印象) 지어져 있지 않으면 그건 이미 인간 얼굴이아니다. 사람 마음도 아니다.

희노애락(喜怒哀樂)이 교체하고 있다. 기쁨, 노여움, 슬픔, 즐거움이 서로 마주 보고 또는 서로 옆눈질 하면서 한 자리에 모여있다.

형(形)과 색(色), 면과 선, 직선과 주름, 돌기와 패임, 두려움과 엷음이 그리고 열리고 닫힘이 벌리고 쪼그림이 또한 찌그러짐과 곧음이 서로 엇갈리고 서로 만나면서 그야말로 형형색색, 조형미의 극치를 보여주고 있다. 바가지와 종이와 풀이 어울려서 저토록 조형의 정치(精緻)를 보여 줄 수 있다니 차마 믿을 수가 없다. 자유자재고 종횡무진이다.

그러면서도 거기에는 창작가 영혼과 마음이 사색이 그리고 정서며 무늬져 있고 모양 짓고 있다.

중노동에 견주어도 좋고 한 여름 농사일에 비겨도 좋을 창조의 비결이 사무쳐 있다. 그것에는 아직도 젊은 나이에 남달리 삶의 고통을 겪어 내고 목숨의 무게를 감당해 낸 사람이 아니고는 엄두도 못 낼 창조의 고뇌와 짝지은 창조의 환희가 소용돌이 치고 있다.

그러면서 낱낱이 인간 감정과 정서 그리고 영감이나 오관에 붙여진 이름이 조형만큼이나 돋보이고 있다. 때로 그것들은 시가 되고 포에지가 된다.

가령,‘반음미’ 란 이름 하나만 해도 그렇다. 이게 무슨 소릴까?

한자로는 반쪽 半에 음지 陰을 쓰고는 사람이름을 일러줄 접미사 ‘이’를 붙인 것이다. 그로써 창작가는 우울, 우수에 겹치고 또 묵직한 명상에 잠긴 사람의 속내의 그늘진 웅덩이를 그려 내보이고 있다.

이절묘한 ‘작명 철학’에도 보는 이들은 혀를 내두를 것 같다.

한데 시에 통할 그 작명의 철학은 그것이 인간 마음의 속 깊은 고뇌며 갈등 그리고 드디어 사색까지를 머금게 될 때, 이 전시장에서 우리들은 ‘모노드라마’ 곧 일인 연극의 정화를 보게 될 것이다.

박탈에도 이름이있네요 재미있는박탈이름과 설명을 꼭물어보세요